Ich nehme ein Fazit nur ungern vorweg, mache in diesem Fall aber eine Ausnahme: Falls ihr plant, in diesem Herbst (als Spätsommer lässt sich das da draußen ja nur noch mit einer ungesunden Portion Realitätsverweigerung bezeichnen) nur einen einzigen Kinofilm zu schauen und ihr euch auch nur ansatzweise für Science-Fiction und/oder Comic-Verfilmungen und/oder einfach verdammt unterhaltsame Filme interessiert, dann schaut „Guardians Of The Galaxy“. Einen besseren Film werdet ihr, sofern kein Wunder geschieht, in absehbarer Zeit nicht sehen. Und nein, ich übertreibe nicht!

Ich nehme ein Fazit nur ungern vorweg, mache in diesem Fall aber eine Ausnahme: Falls ihr plant, in diesem Herbst (als Spätsommer lässt sich das da draußen ja nur noch mit einer ungesunden Portion Realitätsverweigerung bezeichnen) nur einen einzigen Kinofilm zu schauen und ihr euch auch nur ansatzweise für Science-Fiction und/oder Comic-Verfilmungen und/oder einfach verdammt unterhaltsame Filme interessiert, dann schaut „Guardians Of The Galaxy“. Einen besseren Film werdet ihr, sofern kein Wunder geschieht, in absehbarer Zeit nicht sehen. Und nein, ich übertreibe nicht!

Worum geht’s

Als kleiner Junge wurde Peter Quill (Chris Pratt) unmittelbar nach dem Tod seiner Mutter von einem Raumschiff entführt. 26 Jahre später nennt er, und nur er, sich „Star Lord“ und verdient sich seinen Lohn als Weltraumpirat. Sein neuester Auftrag führt Peter in eine alte Ruine, wo er eine als „Orb“ bekannte Metallkugel bergen soll. Peter findet den Orb, wird jedoch von den Gefolgsleuten des skrupellosen Ronan (Lee Pace) angegriffen, der den Orb benötigt, um seine finsteren Pläne zu verwirklichen. Peter kann entkommen und sucht seinen Hehler auf dem Planeten Xandar auf, der Peter jedoch abblitzen lässt, als er erfährt, dass Ronan ebenfalls nach dem Orb sucht. Statt wie geplant seine Beute zu verkaufen, wird Peter von der Auftragskillerin Gamora (Zoe Saldana) und den beiden Kopfgeldjägern Rocket (ständig sprechender Waschbär) und Groot (selten sprechender Baum) angegriffen. Nach einem kurzen Kampf werden die vier von den örtlichen Sicherheitskräften verhaftet und in ein Weltraumgefängnis verlegt, wo sie auf den kräftigen, aber eher schlicht gestrickten Drax (Dave Bautista) treffen, dessen Familie einst von Ronan brutal ermordet wurde. Widerwillig schließen sich die fünf zusammen, um aus dem Gefängnis zu entkommen und den Orb loszuwerden, ohne ihn Ronan zu überlassen …

Meine Meinung

Meine Meinung

Es kommt äußerst selten vor, dass ich zwei Stunden lang zufrieden und mit einem breiten Grinsen im Gesicht, welches höchstens durch herzhaftes Lachen unterbrochen wird, im Kino sitze. „Guardians Of The Galaxy“ hat dieses Kunststück geschafft – und ist damit schon jetzt mein offizieller Lieblingsfilm des Jahres 2014. Was Regisseur James Gunn („Slither“, „Super“) hier auf die Leinwand gezaubert hat, ist schlicht als grandios zu bezeichnen. Und das trotz mehrerer kleiner Schwächen, die sich der Film zwar durchaus leistet, die ihm allerdings in keinster Weise schaden.

Wer die schleimige Science-Fiction-Horror-Komödie „Slither“ und den so brutalen wie tragikomischen Möchtegern-Superhelden-Film „Super“ gesehen hat, weiß, dass Regisseur James Gunn über ein ausgeprägtes Gespür für schräge Figuren und treffsichere Dialoge verfügt. Und genau davon profitiert „Guardians Of The Galaxy“ in so gut wie jeder Szene. Schon die Einführung des erwachsenen Peter Quill (inklusive der Titeleinblendung des Films) ist so dermaßen überdreht-sympathisch, dass mir bereits nach wenigen Minuten klar war, dass ich diese Figur und letztlich den gesamten Film lieben würde. Mit dem Auftreten der übrigen Guardians läuft Gunn dann zur Höchstform auf und brennt ein Feuerwerk aus gelungener Situationskomik, lässigen Onelinern, augenzwinkernden Dialogen und herrlicher 80er-Jahre-Musik ab, während die Stimmung der einzelnen Szenen zwischen unterhaltsam, urkomisch und zuweilen auch nachdenklich und tragisch munter hin und her wechselt. Dass die Figuren dabei stets glaubhaft bleiben und niemals lächerlich wirken (zur Erinnerung: es spielen ein vorlauter Waschbär und ein sprechender Baum mit), ist die wohl größte Stärke des Films, der zwar äußerst humorvoll daherkommt, zugleich aber auch Respekt vor den Figuren beweist und der erschaffenen Welt mit dem nötigen Ernst begegnet.

Wer die schleimige Science-Fiction-Horror-Komödie „Slither“ und den so brutalen wie tragikomischen Möchtegern-Superhelden-Film „Super“ gesehen hat, weiß, dass Regisseur James Gunn über ein ausgeprägtes Gespür für schräge Figuren und treffsichere Dialoge verfügt. Und genau davon profitiert „Guardians Of The Galaxy“ in so gut wie jeder Szene. Schon die Einführung des erwachsenen Peter Quill (inklusive der Titeleinblendung des Films) ist so dermaßen überdreht-sympathisch, dass mir bereits nach wenigen Minuten klar war, dass ich diese Figur und letztlich den gesamten Film lieben würde. Mit dem Auftreten der übrigen Guardians läuft Gunn dann zur Höchstform auf und brennt ein Feuerwerk aus gelungener Situationskomik, lässigen Onelinern, augenzwinkernden Dialogen und herrlicher 80er-Jahre-Musik ab, während die Stimmung der einzelnen Szenen zwischen unterhaltsam, urkomisch und zuweilen auch nachdenklich und tragisch munter hin und her wechselt. Dass die Figuren dabei stets glaubhaft bleiben und niemals lächerlich wirken (zur Erinnerung: es spielen ein vorlauter Waschbär und ein sprechender Baum mit), ist die wohl größte Stärke des Films, der zwar äußerst humorvoll daherkommt, zugleich aber auch Respekt vor den Figuren beweist und der erschaffenen Welt mit dem nötigen Ernst begegnet.

Die Auswahl der Darsteller darf ebenfalls als gänzlich gelungen bezeichnet werden, wobei insbesondere Hauptdarsteller Chris Pratt hervorzuheben ist, der als sympathisch-überheblicher Peter Quill wohl den Sprung in Hollywoods A-Liga geschafft haben dürfte. Als Mischung aus Han Solo und Indiana Jones dürfte Pratt die Herzen des Publikums im Nu erobern, auch wenn er von einem zynischen Waschbären und einem wortkargen Baum zuweilen an die Wand gespielt wird. Und auch in den Nebenrollen kann die Besetzung unter anderem mit Glenn Close, John C. Reilly, Djimon Hounsou und Benicio Del Toro punkten. Besonders gefreut habe ich mich jedoch über die Auftritte von Michael Rooker und Gregg Henry, mit denen Gunn bereits in „Slither“ zusammengearbeitet hatte.

Die Auswahl der Darsteller darf ebenfalls als gänzlich gelungen bezeichnet werden, wobei insbesondere Hauptdarsteller Chris Pratt hervorzuheben ist, der als sympathisch-überheblicher Peter Quill wohl den Sprung in Hollywoods A-Liga geschafft haben dürfte. Als Mischung aus Han Solo und Indiana Jones dürfte Pratt die Herzen des Publikums im Nu erobern, auch wenn er von einem zynischen Waschbären und einem wortkargen Baum zuweilen an die Wand gespielt wird. Und auch in den Nebenrollen kann die Besetzung unter anderem mit Glenn Close, John C. Reilly, Djimon Hounsou und Benicio Del Toro punkten. Besonders gefreut habe ich mich jedoch über die Auftritte von Michael Rooker und Gregg Henry, mit denen Gunn bereits in „Slither“ zusammengearbeitet hatte.

Schräge Figuren, sympathische Darsteller, gelungener Humor, bissige Dialoge, tolle Musik – und was ist mit den bereits erwähnten Schwächen des Films? Nun, wer unbedingt meckern möchte, darf sich gerne an der nur mäßig bis gar nicht originellen Geschichte und den zwar toll getricksten, aber insgesamt doch eher unspektakulären Actionszenen stören. Und daran, dass insbesondere Gamora und Bösewicht Ronan trotz grüner bzw. blauer Hautfarbe etwas zu blass bleiben. Doch mal ehrlich: Wen stört das, wenn das Gesamtpaket so unfassbar viel Spaß bereitet?

Schräge Figuren, sympathische Darsteller, gelungener Humor, bissige Dialoge, tolle Musik – und was ist mit den bereits erwähnten Schwächen des Films? Nun, wer unbedingt meckern möchte, darf sich gerne an der nur mäßig bis gar nicht originellen Geschichte und den zwar toll getricksten, aber insgesamt doch eher unspektakulären Actionszenen stören. Und daran, dass insbesondere Gamora und Bösewicht Ronan trotz grüner bzw. blauer Hautfarbe etwas zu blass bleiben. Doch mal ehrlich: Wen stört das, wenn das Gesamtpaket so unfassbar viel Spaß bereitet?

Mein Fazit

Extrem unterhaltsames Science-Fiction-Abenteuer mit Gute-Laune-Garantie und tollem 80er-Jahre-Soundtrack, dessen zwei Stunden Laufzeit wie im Flug vergehen. „The Guardians of the Galaxy will return“ verspricht der Film am Ende – wehe wenn nicht!

Meine Wertung: 10/10

Bevor ich mich dem aktuellen Teil der Transformers-Reihe widme, gebe ich euch zur Orientierung noch mal einen kurzen Rückblick auf meine Meinung zu den bisherigen Filmen:

Bevor ich mich dem aktuellen Teil der Transformers-Reihe widme, gebe ich euch zur Orientierung noch mal einen kurzen Rückblick auf meine Meinung zu den bisherigen Filmen:  Worum geht’s

Worum geht’s Meine Meinung

Meine Meinung Wobei, ich tue Michael Bay vielleicht ein wenig Unrecht. Es ist nämlich nicht so, dass gar keine Steigerung erkennbar wäre. Was Logiklöcher, Anschlussfehler und Product Placement angeht, hat sich Bay im vierten Teil wahrlich selbst übertroffen. Hier ergibt so gut wie nichts mehr einen Sinn, verleitet aber immerhin zum Kauf von Beats-Lautsprechern und Victoria’s-Secret-Unterwäsche. Einzelne Szenen (z.B. der komplette Anfang) haben für den Film keinerlei Bedeutung und Figuren tauchen immer dort auf, wo Bay sie für die nächste Actionsequenz gerade benötigt – auch wenn das im Widerspruch zu der unmittelbar zuvor gezeigten Szene steht. Ein schlüssiges Gesamtbild will nie aufkommen, wobei insbesondere der Einbruch in ein Firmengelände negativ auffällt. Ohne zu viel verraten zu wollen, werden unsere Helden beim Einbruch und sogar bei der Zerstörung von Firmeneigentum erwischt, was für den weiteren Verlauf der Szene jedoch komplett ohne Konsequenzen bleibt. Dass Erklärungen und Regeln, die in den Vorgängern aufgestellt wurden, ebenfalls keinerlei Bedeutung mehr haben, überrascht da irgendwie auch nicht mehr.

Wobei, ich tue Michael Bay vielleicht ein wenig Unrecht. Es ist nämlich nicht so, dass gar keine Steigerung erkennbar wäre. Was Logiklöcher, Anschlussfehler und Product Placement angeht, hat sich Bay im vierten Teil wahrlich selbst übertroffen. Hier ergibt so gut wie nichts mehr einen Sinn, verleitet aber immerhin zum Kauf von Beats-Lautsprechern und Victoria’s-Secret-Unterwäsche. Einzelne Szenen (z.B. der komplette Anfang) haben für den Film keinerlei Bedeutung und Figuren tauchen immer dort auf, wo Bay sie für die nächste Actionsequenz gerade benötigt – auch wenn das im Widerspruch zu der unmittelbar zuvor gezeigten Szene steht. Ein schlüssiges Gesamtbild will nie aufkommen, wobei insbesondere der Einbruch in ein Firmengelände negativ auffällt. Ohne zu viel verraten zu wollen, werden unsere Helden beim Einbruch und sogar bei der Zerstörung von Firmeneigentum erwischt, was für den weiteren Verlauf der Szene jedoch komplett ohne Konsequenzen bleibt. Dass Erklärungen und Regeln, die in den Vorgängern aufgestellt wurden, ebenfalls keinerlei Bedeutung mehr haben, überrascht da irgendwie auch nicht mehr.  Wer sich in den bisherigen Teilen über die hektische Art Shia LaBeoufs geärgert hat, darf aufatmen. Mark Wahlberg geht seine Rolle typbedingt wesentlich ruhiger an, darf dafür aber auch nur einen eifersüchtigen Klischee-Vater spielen und bleibt letztlich genauso austauschbar wie alle anderen menschlichen Hauptfiguren. Die neuen Nebenfiguren spielen so gut wie gar keine Rolle und werden zudem schneller fallen gelassen als sie eingeführt werden. Als Zuschauer mit diesen Figuren mitzufiebern, ist schlicht nicht möglich. Und vermutlich nicht mal vorgesehen.

Wer sich in den bisherigen Teilen über die hektische Art Shia LaBeoufs geärgert hat, darf aufatmen. Mark Wahlberg geht seine Rolle typbedingt wesentlich ruhiger an, darf dafür aber auch nur einen eifersüchtigen Klischee-Vater spielen und bleibt letztlich genauso austauschbar wie alle anderen menschlichen Hauptfiguren. Die neuen Nebenfiguren spielen so gut wie gar keine Rolle und werden zudem schneller fallen gelassen als sie eingeführt werden. Als Zuschauer mit diesen Figuren mitzufiebern, ist schlicht nicht möglich. Und vermutlich nicht mal vorgesehen. Vier Wochen Urlaub neigen sich dem Ende entgegen. Eigentlich wollte ich in dieser Zeit zahlreiche Filme geschaut (und natürlich auch darüber geschrieben) haben, doch geglückt ist mir dies nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich in diesen vier Wochen so gut wie gar nichts geschafft. Na gut, ich bin ein Jahr älter geworden, habe einen Polterabend sowie den Geburtstag meiner (zu diesem Zeitpunkt noch) Verlobten gefeiert und letzte Woche schlussendlich geheiratet, doch hatte ich mir eigentlich mehr vorgenommen. Sei’s drum, gestern habe ich es endlich mal wieder ins Kino geschafft. Meine Flucht vor dem zähen Ehealltag führte mich in den Science-Fiction-Independent-Streifen „The Signal“. Ob sich diese Flucht gelohnt hat, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen …

Vier Wochen Urlaub neigen sich dem Ende entgegen. Eigentlich wollte ich in dieser Zeit zahlreiche Filme geschaut (und natürlich auch darüber geschrieben) haben, doch geglückt ist mir dies nicht. Um ehrlich zu sein, habe ich in diesen vier Wochen so gut wie gar nichts geschafft. Na gut, ich bin ein Jahr älter geworden, habe einen Polterabend sowie den Geburtstag meiner (zu diesem Zeitpunkt noch) Verlobten gefeiert und letzte Woche schlussendlich geheiratet, doch hatte ich mir eigentlich mehr vorgenommen. Sei’s drum, gestern habe ich es endlich mal wieder ins Kino geschafft. Meine Flucht vor dem zähen Ehealltag führte mich in den Science-Fiction-Independent-Streifen „The Signal“. Ob sich diese Flucht gelohnt hat, erfahrt ihr in den folgenden Zeilen … Meine Meinung

Meine Meinung Aus diesen Fragen und der daraus entstehenden Atmosphäre schöpft „The Signal“ seine Spannung. Und kann diese, trotz gelegentlicher Längen in den Dialogen, erstaunlich lange halten. Erst zum Ende hin, wenn dann endlich Antworten geliefert und doch noch eine Handvoll Actionszenen eingestreut werden, baut der Film ein wenig ab. Zum einen, weil die Auflösung weit weniger originell ist, als sie hätte sein können. Und zum anderen, weil einige Fragen schlicht unbeantwortet bleiben. Andererseits werden auch im echten Leben längst nicht alle Fragen beantwortet. Und die Grundidee ist vielleicht nicht neu, aber dennoch faszinierend und bietet durchaus Stoff für interessante Diskussionen.

Aus diesen Fragen und der daraus entstehenden Atmosphäre schöpft „The Signal“ seine Spannung. Und kann diese, trotz gelegentlicher Längen in den Dialogen, erstaunlich lange halten. Erst zum Ende hin, wenn dann endlich Antworten geliefert und doch noch eine Handvoll Actionszenen eingestreut werden, baut der Film ein wenig ab. Zum einen, weil die Auflösung weit weniger originell ist, als sie hätte sein können. Und zum anderen, weil einige Fragen schlicht unbeantwortet bleiben. Andererseits werden auch im echten Leben längst nicht alle Fragen beantwortet. Und die Grundidee ist vielleicht nicht neu, aber dennoch faszinierend und bietet durchaus Stoff für interessante Diskussionen. Optisch weiß „The Signal“ trotz des geringen Budgets zu überzeugen, auch wenn man dem Film die beschränkten Mittel natürlich an ein oder anderer Stelle, zum Beispiel in den wenigen Actionszenen, ein wenig anmerkt. Negativ bemerkbar macht sich dies jedoch nie. Insbesondere die sterile Forschungsstation hinterlässt einen hervorragenden Eindruck und trägt einen großen Anteil zur gelungenen Atmosphäre bei. Und auch die Darsteller machen ihre Sache gut, allen voran Hauptdarsteller Brenton Thwaites, der die Gemütszustände seiner Figur eindrucksvoll und glaubhaft auf die Leinwand transportiert. Ich bin schon jetzt sehr gespannt, wie sich Thwaites‘ Karriere in den nächsten Jahren entwickeln wird. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden.

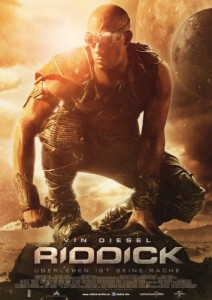

Optisch weiß „The Signal“ trotz des geringen Budgets zu überzeugen, auch wenn man dem Film die beschränkten Mittel natürlich an ein oder anderer Stelle, zum Beispiel in den wenigen Actionszenen, ein wenig anmerkt. Negativ bemerkbar macht sich dies jedoch nie. Insbesondere die sterile Forschungsstation hinterlässt einen hervorragenden Eindruck und trägt einen großen Anteil zur gelungenen Atmosphäre bei. Und auch die Darsteller machen ihre Sache gut, allen voran Hauptdarsteller Brenton Thwaites, der die Gemütszustände seiner Figur eindrucksvoll und glaubhaft auf die Leinwand transportiert. Ich bin schon jetzt sehr gespannt, wie sich Thwaites‘ Karriere in den nächsten Jahren entwickeln wird. Potenzial ist auf jeden Fall vorhanden. Für die meisten Zuschauer ist Vin Diesel untrennbar mit seiner Rolle als Dominic Toretto in der „Fast & Furious“-Reihe verbunden. Für mich jedoch wird Vin Diesel stets Richard B. Riddick sein. Dementsprechend erfreut war ich, als bekannt wurde, dass Diesel trotz des bei Kritikern und Zuschauern durchgefallenen „Riddick – Chroniken eines Kriegers“ erneut in die Rolle des scheinbar eiskalten Furyaners schlüpfen würde. Ob meine Vorfreude gerechtfertigt war, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest …

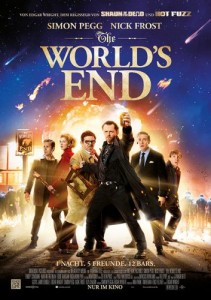

Für die meisten Zuschauer ist Vin Diesel untrennbar mit seiner Rolle als Dominic Toretto in der „Fast & Furious“-Reihe verbunden. Für mich jedoch wird Vin Diesel stets Richard B. Riddick sein. Dementsprechend erfreut war ich, als bekannt wurde, dass Diesel trotz des bei Kritikern und Zuschauern durchgefallenen „Riddick – Chroniken eines Kriegers“ erneut in die Rolle des scheinbar eiskalten Furyaners schlüpfen würde. Ob meine Vorfreude gerechtfertigt war, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest … 2004 ließ Regisseur Edgar Wright die Freunde Simon Pegg und Nick Frost in „Shaun Of The Dead“ gegen Zombies antreten, 2007 folgte mit „Hot Fuzz“ der Kampf gegen schwer bewaffnete Kleinstädter. Mit „The World’s End“ legt das Dreiergespann nun den Abschluss der sogenannten „Blut und Eiscreme“-Trilogie vor. Die Erwartungen der Fan-Gemeinde waren riesig – und auch wenn diese nicht vollends erfüllt werden, haben Wright, Pegg und Frost einmal mehr einen herrlich schrägen und unterhaltsamen Film abgeliefert …

2004 ließ Regisseur Edgar Wright die Freunde Simon Pegg und Nick Frost in „Shaun Of The Dead“ gegen Zombies antreten, 2007 folgte mit „Hot Fuzz“ der Kampf gegen schwer bewaffnete Kleinstädter. Mit „The World’s End“ legt das Dreiergespann nun den Abschluss der sogenannten „Blut und Eiscreme“-Trilogie vor. Die Erwartungen der Fan-Gemeinde waren riesig – und auch wenn diese nicht vollends erfüllt werden, haben Wright, Pegg und Frost einmal mehr einen herrlich schrägen und unterhaltsamen Film abgeliefert … Meine Meinung

Meine Meinung Leider verliert sich der Film ein wenig in sich selbst, je mehr die eigentliche Handlung an Fahrt aufnimmt. Zwar bereitet es weiterhin Spaß, der aus „Die Frauen von Stepford“, „Die Körperfresser kommen“ und „Das Dorf der Verdammten“ zusammengesetzten Geschichte zu folgen, doch regen einige Szene auch zum kräftigen Kopfschütteln an. Insbesondere Garys Verhalten lässt zeitweise jeglichen gesunden Menschenverstand vermissen, auch wenn versucht wird, dem Zuschauer die hinter seinen Taten stehende Logik aus Garys Sicht zu erklären. Und die finale Auseinandersetzung mit der für die Ereignisse verantwortlichen Macht ist so schräg, dass ich selbst heute, zwei Tage nach dem Kinobesuch, nicht weiß, was ich davon halten soll. Dennoch überzeugt auch die zweite Hälfte des Films, wenn auch mit Abstrichen, durch nette Seitenhiebe, zum Beispiel auf den anhaltenden Jugendwahn, ein flammendes Plädoyer für das Recht auf Fehler sowie den wohl gelungensten Cornetto-Auftritt der Trilogie.

Leider verliert sich der Film ein wenig in sich selbst, je mehr die eigentliche Handlung an Fahrt aufnimmt. Zwar bereitet es weiterhin Spaß, der aus „Die Frauen von Stepford“, „Die Körperfresser kommen“ und „Das Dorf der Verdammten“ zusammengesetzten Geschichte zu folgen, doch regen einige Szene auch zum kräftigen Kopfschütteln an. Insbesondere Garys Verhalten lässt zeitweise jeglichen gesunden Menschenverstand vermissen, auch wenn versucht wird, dem Zuschauer die hinter seinen Taten stehende Logik aus Garys Sicht zu erklären. Und die finale Auseinandersetzung mit der für die Ereignisse verantwortlichen Macht ist so schräg, dass ich selbst heute, zwei Tage nach dem Kinobesuch, nicht weiß, was ich davon halten soll. Dennoch überzeugt auch die zweite Hälfte des Films, wenn auch mit Abstrichen, durch nette Seitenhiebe, zum Beispiel auf den anhaltenden Jugendwahn, ein flammendes Plädoyer für das Recht auf Fehler sowie den wohl gelungensten Cornetto-Auftritt der Trilogie. Erinnert ihr euch noch an das Jahr 1995? 1995 war das Jahr, in dem Sylvester Stallone sich als Judge Dredd versuchte. Und scheiterte. Als Big-Budget-Trash betrachtet, ist Danny Cannons Comicverfilmung zwar durchaus unterhaltsam, doch der düsteren Vorlage wird der Film kaum gerecht. Zu weichgespült, zu bemüht auf cool getrimmt, mit einem äußerst nervigen Rob Schneider als Sidekick – und dann auch noch ein Judge Dredd, der die meiste Zeit des Films ohne Helm agiert. Nein, das war nicht der Film, den sich die Fans erhofft hatten. Ob der 2012 von Regisseur Pete Travis inszenierte „Dredd“ mit Karl Urban in der Hauptrolle besser abschneidet, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest …

Erinnert ihr euch noch an das Jahr 1995? 1995 war das Jahr, in dem Sylvester Stallone sich als Judge Dredd versuchte. Und scheiterte. Als Big-Budget-Trash betrachtet, ist Danny Cannons Comicverfilmung zwar durchaus unterhaltsam, doch der düsteren Vorlage wird der Film kaum gerecht. Zu weichgespült, zu bemüht auf cool getrimmt, mit einem äußerst nervigen Rob Schneider als Sidekick – und dann auch noch ein Judge Dredd, der die meiste Zeit des Films ohne Helm agiert. Nein, das war nicht der Film, den sich die Fans erhofft hatten. Ob der 2012 von Regisseur Pete Travis inszenierte „Dredd“ mit Karl Urban in der Hauptrolle besser abschneidet, erfahrt ihr, wenn ihr weiterlest … Meine Meinung

Meine Meinung Sah der 95er „Judge Dredd“ noch vergleichsweise billig aus, so ist „Dredd“ eine optischer Augenschmaus. Das Design des Films ist schlicht hervorragend, wobei insbesondere die Szenen in Erinnerung bleiben, in denen die Wahrnehmung der Figuren durch die Droge Slo-Mo verzerrt ist. Die weichgezeichneten und knallbunten Szenen stellen einen starken Kontrast zu dem ansonsten düsteren und schmutzigen Look des Films dar und bieten zudem einige der besten 3D-Effekte der letzten Monate. Die zahlreichen Actionszenen sind gut und vor allem äußerst brutal inszeniert, haben allerdings außer Schießereien nicht viel zu bieten, was auf Dauer dann doch etwas monoton wirkt. Auf ein spektakuläres Action-Highlight muss man ebenso verzichten wie auf eine originelle Handlung oder einen stetig steigenden Spannungsbogen. Vielmehr wirkt der Film wie ein Videospiel, in dem sich der Held Level für Level durch dieselben Gegnerscharen kämpft, bis er dann dem Endgegner gegenüber steht. Prinzipiell ist dagegen nichts einzuwenden, doch hätte ich mir hierbei ein wenig mehr Abwechslung gewünscht.

Sah der 95er „Judge Dredd“ noch vergleichsweise billig aus, so ist „Dredd“ eine optischer Augenschmaus. Das Design des Films ist schlicht hervorragend, wobei insbesondere die Szenen in Erinnerung bleiben, in denen die Wahrnehmung der Figuren durch die Droge Slo-Mo verzerrt ist. Die weichgezeichneten und knallbunten Szenen stellen einen starken Kontrast zu dem ansonsten düsteren und schmutzigen Look des Films dar und bieten zudem einige der besten 3D-Effekte der letzten Monate. Die zahlreichen Actionszenen sind gut und vor allem äußerst brutal inszeniert, haben allerdings außer Schießereien nicht viel zu bieten, was auf Dauer dann doch etwas monoton wirkt. Auf ein spektakuläres Action-Highlight muss man ebenso verzichten wie auf eine originelle Handlung oder einen stetig steigenden Spannungsbogen. Vielmehr wirkt der Film wie ein Videospiel, in dem sich der Held Level für Level durch dieselben Gegnerscharen kämpft, bis er dann dem Endgegner gegenüber steht. Prinzipiell ist dagegen nichts einzuwenden, doch hätte ich mir hierbei ein wenig mehr Abwechslung gewünscht.

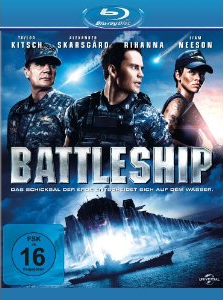

Im Kino hatte ich den Film trotz meiner ausgeprägten Vorliebe für hirnlose Effekte-Blockbuster leider verpasst, doch nun war es endlich so weit: Peter Bergs Science-Fiction-Actionfilm „Battleship“ stand auf meiner Möchte-ich-nun-endlich-mal-sehen-Liste ganz oben. Also Hirn aus, Fernseher und Subwoofer an – möge das Versinken der Schiffe beginnen!

Im Kino hatte ich den Film trotz meiner ausgeprägten Vorliebe für hirnlose Effekte-Blockbuster leider verpasst, doch nun war es endlich so weit: Peter Bergs Science-Fiction-Actionfilm „Battleship“ stand auf meiner Möchte-ich-nun-endlich-mal-sehen-Liste ganz oben. Also Hirn aus, Fernseher und Subwoofer an – möge das Versinken der Schiffe beginnen! CinemaxX Kiel. 15 Uhr. Ich sitze im Kino. Links neben mir eine kleine 3er-Gruppe. Rechts neben mir eine junge Dame. CinemaxX Kiel. 17 Uhr. Der Film ist vorbei. Die 3er-Gruppe steht auf, setzt sich in Bewegung und während sie an mir und meiner Sitznachbarin vorbeigeht, höre ich ein “Boah, jetzt waren wir wirklich nur vier Personen im Kino!”.

CinemaxX Kiel. 15 Uhr. Ich sitze im Kino. Links neben mir eine kleine 3er-Gruppe. Rechts neben mir eine junge Dame. CinemaxX Kiel. 17 Uhr. Der Film ist vorbei. Die 3er-Gruppe steht auf, setzt sich in Bewegung und während sie an mir und meiner Sitznachbarin vorbeigeht, höre ich ein “Boah, jetzt waren wir wirklich nur vier Personen im Kino!”. Meine Meinung

Meine Meinung Woran das Remake letztlich scheitert, und das tut es, sind dann auch nicht die inhaltlichen Änderungen. Vielmehr sind es die leider extrem blassen Figuren und die nach kurzer Zeit ermüdende Daueraction. Diese ist zwar technisch perfekt und erstaunlich übersichtlich inszeniert, kann aber dennoch zu keiner Zeit wirklich fesseln und wirkt bereits nach kurzer Zeit erschreckend monoton. Dies gilt übrigens für den gesamten Rhythmus des Films, den man kurz mit “zwei Minuten reden, 10 Minuten Action, zwei Minuten reden, 10 Minuten Action” beschreiben könnte. Ein wenig mehr Charaktertiefe und Hintergrundinformationen hätten dem Film definitiv gut zu Gesicht gestanden.

Woran das Remake letztlich scheitert, und das tut es, sind dann auch nicht die inhaltlichen Änderungen. Vielmehr sind es die leider extrem blassen Figuren und die nach kurzer Zeit ermüdende Daueraction. Diese ist zwar technisch perfekt und erstaunlich übersichtlich inszeniert, kann aber dennoch zu keiner Zeit wirklich fesseln und wirkt bereits nach kurzer Zeit erschreckend monoton. Dies gilt übrigens für den gesamten Rhythmus des Films, den man kurz mit “zwei Minuten reden, 10 Minuten Action, zwei Minuten reden, 10 Minuten Action” beschreiben könnte. Ein wenig mehr Charaktertiefe und Hintergrundinformationen hätten dem Film definitiv gut zu Gesicht gestanden.